Día del libro

Mañana, 23 de abril de 2016, es el día del

libro. Son varios los autores que han citado a Paracuellos de

Jarama en sus obras, pero en esta ocasión os dejo con el cuento escrito por D.

Antonio Trueba y editado post mortem

en 1924. Lleva por titulo El cura de Paracuellos, y se encuentra dentro

de la obra Narraciones Populares.

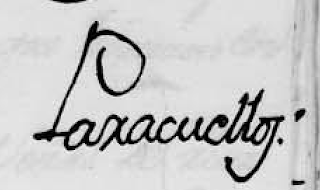

El cura de

Paracuellos

Publicado

en 1924 por D. Antonio Trueba (1819-1889).

I.

Paracuellos, que es un lugar de tres

al cuarto, situado en la orilla izquierda del Jarama, como dos leguas al

Oriente de Madrid, tenia un señor cura que, mejorando lo presente, valía

cualquier dinero.

Es cosa de contar de cuatro plumadas

su vida, que la de los hombres que valen se ha de contar y no la de aquellos de

quien se dice:

En el mundo hay muchos hombres de

historia tan miserable, que se compendia diciendo que nacen, pacen

y yacen.

Su padre era un pobre jornalero que

no sabía la Q, de lo cual estaba pesarosísimo, tanto que no se le caía de la

boca la máxima de que el saber no ocupa lugar. Consecuente con esta máxima,

puso el chico a la escuela, y el chico hizo en pocos meses tales progresos,

que, según la expresión de su buen padre, leía ya como un papagayo.

Así las cosas, dio al pobre

jornalero un dolor no sé en qué parte, y se murió rodeado de su mujer y sus

hijos, repitiendo a estos, y muy particularmente al escolar, que era el mayor,

su eterna canción de que el saber no ocupa lugar.

La madre de Pepillo, que así se

llamaba nuestro héroe (como dicen los genealogistas, aunque su héroe no sea tal

héroe ni tal calabaza), se vio negra para tapar tantas boquitas como le pedían

pan a todas horas, y como le saliese proporción de acomodar a Pepillo con un

amo que le mantuviese, vistiese y calzase (vamos al decir), no tuvo más remedio

que aprovecharla, por más que le doliese quitar al chico de la escuela. El amor

con quien la tía Trifona (que así se llamaba la viuda) acomodó a Pepillo, era

el mayoral de una de las toradas que pastan en la ribera del Jarama, según

sabemos por los poetas que tanto han molido, al respetable público con los

toros jarameños, como si los toros fueran un gran elemento poético.

Pepillo se pasaba el día en aquellos

campos arreando pedradas con la honda a los toros que se desmandaban, y muy

contento con no perder de vista a su pueblo natal, que se destaca encaramado en

un alto cerro que domina toda la campiña y muy particularmente las praderas

bañadas por el Jarama. Era tal el apego que Pepillo tenía a su pueblo, que

llevarle a donde no le viera hubiera sido llevarle al campo-santo. Ya esto dice

mucho en su favor, porque no puede menos de ser un bribón de siete suelas el

que no tiene apego al pueblo donde ha nacido, donde se ha criado y donde están,

vivos o muertos, sus padres, aunque el pueblo sea tan desgalichado como lo son

casi todos los de las cercanías de Madrid (y perdonen sus naturales el modo de

señalar).

Como Pepillo tenía muy presente la

máxima de su padre de que el saber no ocupa lugar, pensó que tampoco le

ocuparía el saber capear a un toro, que al fin saber es, y tomando lecciones de

esta ciencia del mayoral y los aficionados al toreo que con frecuencia

visitaban la torada, logró poseerla con rara perfección. Como viese que,

gracias a ella, se había librado más de una vez de que un toro le hiciese

cosquillas, se volvía lleno de emoción hacia aquel campanario negro y alto a

cuya santa sombra descansaba su pobre padre, y exclamaba:

-¡Gracias, padre, pues al amor al

saber que me infundiste debo el no haber quedado

en las

astas del toro!

Tal afición fue tomando Pepillo al

toreo, que dedicaba a él todos sus ratos de ocio, y, como su amo se lo

permitiese, no perdía una corrida de novillos de las que se celebraban en los

pueblos cercanos de Barajas, Ajalvir, Cobeña, Algete y otros, donde hacía

prodigios con su destreza táurica; pero un día se hizo estas reflexiones:

-Mi buen padre decía que el saber no

ocupa lugar, y me aconsejó en la hora de su muerte que, lejos de olvidar esta

máxima, la tuviese siempre presente y me guiase por ella. ¿Me he guiado por

ella hasta aquí? No hay tales carneros, porque el saber que hasta aquí he

adquirido se ha limitado al toreo, y el saber no se limita a esta ciencia, que

se extiende a otra infinidad de ellas. Yo quisiera ser un sábelo-todo, y donde

todo se aprende es en los libros. A ver si me proporciono por ahí unos cuantos

y regocijo a mi pobre padre en el cielo, o donde esté, haciéndome un pozo de

sabiduría.

Apenas se había hecho Pepillo estas

reflexiones, acertó por casualidad a pasar el Jarama, por la barca que está al

pié de Paracuellos, uno de esos libreros ambulantes que van por los pueblos

vendiendo sabiduría con los libros que, cansados de estar en casa de

Navamorcuende, salen a tomar un poco el aire en las calles de Madrid y luego

van a veranear en las provincias. Con las propinas con que habían recompensado

sus hazañas taurinas los aficionados (con perdón de ustedes) a cuernos, así

cuando visitaban la torada de casa, como en las novilladas de los

pueblos, compró media docena de libros y se dedicó en aquellos campos de Dios

(y de los toros bravos) a estudiar en ellos.

II.

Un Grande de España abandonaba con

frecuencia su palacio de Madrid y se iba a Algete. ¿A que no saben Vds. a qué

iba? Pues iba a sacar la tripa de mal año, porque le sucedía una cosa muy rara:

no podía atravesar bocado en su casa, aunque su cocinero estudiaba con el

mismísimo demonio para abrirle el apetito, y en Algete comía como un sabañón

del bodrio cargado de pimentón y azafrán con que se alimentaban, tumbados con

él en los surcos, los trabajadores de una posesión que tenía allí.

A este Grande (que ya se conocía que

lo era en su afición a hacerse pequeño) le chocaba, siempre que pasaba por la

cuesta de Ibán-Ibáñez, un muchacho muy enfrascado en la lectura de algún libro,

sentado en aquellos vericuetos, mientras los toros pastaban en las praderas

inmediatas. Un día, en vez de continuar su camino hacia la barca, se dirigió

hacia el muchacho y le llamó, deseoso de satisfacer su curiosidad.

Pepillo se apresuró a bajar de los

cerros, saliendo al encuentro de aquel señor con el libro bajo el brazo y el

sombrero, gorra o lo que fuese, en la mano.

-Muchacho, le dijo el Grande, ¿qué

es lo que todos los días lees con tanta atención en esos cerros?

-Señor, leo unos libros muy sabios,

le contestó Pepillo chispeándole los ojos de admiración y entusiasmo al hablar

de los libros que leía.

-¿Y lees para entretenerte o para

instruirte?

-Para instruirme, señor.

-¡Hola! ¿Conque quisieras ser sabio?

-¡Vaya si quisiera!

-Pues para tu oficio no se necesita

saber mucho.

-Señor, el saber en todos los

oficios es bueno. Mi padre que esté en gloria decía que el saber no ocupa

lugar, y tenía mucha razón.

-Ciertamente que la tenía, ¿Y tú

piensas pasar la vida guardando toros?

-Si no hay otro remedio, me

contentaré con eso, aunque tengo esperanzas de ser algo más.

-¿Y se puede saber qué esperanzas

son esas?

-Sí, señor: las de ser torero.

-¿Y eso te parece ser algo más?

-¡Pues no me ha de parecer!

-Te equivocas, muchacho; ser torero

nunca es ser algo más.

-¿Pues qué es?

-Siempre es ser algo menos.

-No le entiendo a Vd., señor.

-Cuando estudies algo más, lo

entenderás.

-Pues tengo ganas de estudiar para

entenderlo.

-¿Conque tienes afición al estudio?

-Mucha, señor.

-Pues si quieres estudiar, yo te

costearé los estudios. ¿Qué carrera quieres seguir?

-Señor, ¿qué entiendo yo de eso? La que

a usted le parezca mejor.

-¿Quieres seguir la militar?

-Esa no me hace mucha gracia. ¿Por qué?

-Porque el militar mata.

-Estás equivocado: el militar defiende.

-Bueno; pero como Paracuellos no tiene

guarnición.....

-¿Quieres ser arquitecto?

-Como no se hacen casas en

Paracuellos.....

-¿Quieres ser marino?

-Como no andan barcos en el Jarama.....

-¿Quieres ser médico?

-Como el de Paracuellos es tan

joven.....

-¿Quieres ser cura?

-Sí, señor, porque el señor cura de

Paracuellos es ya viejo y cuando se muera le reemplazaré yo.

-¡Ah, ya! ¿conque tú no quieres

alejarte de Paracuellos?

-Le diré a Vd., señor: si para estudiar

no tengo más remedio que alejarme, me alejaré; ¿pero alejarme para siempre? Eso

no, señor; más quiero arar tierra cerca de Paracuellos que arar diamantes

lejos.

-Bien, hombre, no me disgusta tu modo

de pensar. Un poco exagerado es, pero ya vendrá el tío Paco con la rebaja.

Algunos años después, Pepillo ya no era

Pepillo; era el Sr. D. José, cura párroco de Paracuellos, cuyo curato, vacante

por defunción del anciano que le desempeñaba, había obtenido apenas cantó misa.

III.

El señor cura de Paracuellos casi no

tenía pero. Aunque joven, era el cura más sabio desde Madrid a Alcalá, y en

punto a virtud y celo en el desempeño de su sagrado ministerio, todo lo que se

diga es poco.

Haciendo

prodigios de orden y economía durante sus estudios, con los ahorros de la

pensión de ocho mil reales a unos que el Grande de España le había pasado hasta

que se ordenó de misa, había ayudado a su madre, de modo que ésta había vivido

perfectamente y educado a los otros chicos, Cuando D. José obtuvo el curato de

su pueblo, sus hermanos no necesitaban ya de su apoyo, pues habían aprendido

buenos oficios y se ganaban muy bien la vida. En cuanto a su madre, se la llevó

consigo a su casita, y la buena mujer, tan curadita, tan aseada y tan guapa,

reventaba de orgullo y alegría oyéndose llamar la madre del señor cura, en

lugar de la tía Trifona, como la llamaban antes.

Repito que casi no tenía pero el

señor cura de Paracuellos: él no tenía cosa suya si los pobres la necesitaban;

él era puntualísimo en lo tocante al culto, el confesionario y la

administración de Sacramentos; él tenía la iglesia como una tacita de plata; él

predicaba con tanta elocuencia, que las mujeres se le querían comer vivo y a

boca llena le llamaban pico de oro; él era de alma tan pura y candorosa, que

cuando un muchacho le confesaba que había dado un pellizco a una muchacha, le

preguntaba si la muchacha se había reído o había llorado, y si le contestaba

que se había reído, no le echaba por el pellizco penitencia alguna; él había

conseguido a fuerza de predicar a la tabernera que la fuente del pueblo diese

agua suficiente para el consumo del vecindario; él había quitado a los señores

de justicia la pícara maña de refrescar en las sesiones de ayuntamiento con

vino, chuletas, jamón, cochifritos y otras porquerías por el estilo; él, en

fin, era un señor cura que casi no tenía pero.

El pueblo paracuellano veía por sus

ojos, porque además de todas estas buenas cualidades, tenía otra que le

enamoraba, y era la afición del señor cura al toreo y su pericia en capear,

picar y poner un par de banderillas con el mayor salero al toro más bravo. Ya

se sabía: todos los días, después de cumplir con los deberes de su sagrado ministerio,

el señor D. José había de bajar a las praderas del Jarama a entretenerse un

poquito capeando o poniendo un par de varas al toro de más empuje y bravura de

cuantos allí pastaban. Y el sábado por la tarde, único día en que se mataba en

Paracuellos una res vacuna para el consumo del vecindario, ya se sabía también:

el señor D. José había de ir al matadero a dar un pasito de muleta a la res que

se iba a matar.

Pues ¡no digo nada de lo que pasaba

cuando en Paracuellos había corrida de novillos, que era con mucha frecuencia,

porque el pueblo paracuellano era loco (con perdón de ustedes) por los cuernos!

Así que aparecía el novillo más bravo, el pueblo paracuellano mandaba una

comisión al señor cura para rogarle que saliese a la plaza e hiciese alguna de las

suyas. El señor cura, como era tan modesto, se ponía colorado como un tomate

con el rubor que le causaban tal honra y los elogios que la comisión popular

prodigaba a su valor y su destreza táurica, y después de excusarse largo rato y

hacerse el chiquito, concluía siempre por acceder a las instancias del

bondadoso pueblo paracuellano, y una vez en la plaza, hacía maravillas con el

novillo, hundiéndose los tablados a fuerza de aplausos al señor cura, cuya

destreza era tal, así en la plaza de Paracuellos como en las praderas del

Jarama, que lo más, lo más, que le solía suceder, era volver al tablado o al

pueblo con un siete en el pantalón por salva la parte. Sólo un inconveniente

tenía la sabiduría en el toreo del señor cura de Paracuellos, y era la envidia

que los pueblos inmediatos tenían a Paracuellos por el cura que poseía, y de

esto resultaba cada paliza, que se llenaba de presos la cárcel del partido. Los

paracuellanos estaban tan orgullosos con el mérito táurico de su señor cura,

que para ellos no valía un comino el mejor torero comparado con el señor cura

de su pueblo.

Iban, por ejemplo, a Algete a una

corrida de novillos: un diestro aficionado o un torero de oficio hacía una

suerte maravillosa, y el pueblo entero prorrumpía en vítores y aplausos; en aquel

instante no faltaba un paracuellano que gritase:-«¡Eso lo hace por debajo de la

pata el señor cura de Paracuellos!» Y ya tenían ustedes armada una paliza de

cuatrocientos mil demonios.

Todo eran intrigas por parte de los

pueblos inmediatos para quitar a los paracuellanos su señor cura y hacerse

ellos con párroco de tal sabiduría táurica; pero sí, ¡buenas y gordas! El señor

cura de Paracuellos era tan amante de su pueblo nativo, y a pesar de su

increíble modestia estaba tan orgulloso con el aprecio que el pueblo

paracuellano hacía de su mérito tauromáquico, que ni por una canonjía de Alcalá

hubiera trocado su curato de Paracuellos.

No faltaron intrigantes de Ajalvir y

Cobeña que le salieron con la pata de gallo de que si había sido tolerable que

cuando estudiante no abandonase su afición al toreo y hasta se enorgulleciese

con los aplausos que le prodigaba el público por un salto al trascuerno o un

capeo a la verónica, tal afición y tal orgullo eran muy feos y no se podían

tolerar en un señor cura párroco; pero el señor cura veía venir a los de

Ajalvir y Cobeña, y los echaba enhoramala diciendo para sí:

-Señor, si es máxima universalmente

admitida y sancionada que el saber no ocupa lugar, y yo sé a maravilla el

difícil arte de Romero, Pepa-Hillo y Costillares, ¿a qué santo he de renunciar

el cultivo de este arte tan honesto en mí, que todas las deshonestidades que me

proporciona se reducen al cabo del año a media docena de sietes en el pantalón

por salva la parte?

Un día el Sr. D. José, como todos los

párrocos del partido, recibió una comunicación del señor cardenal arzobispo de

Toledo, en que su eminencia le anunciaba que se preparaba a la santa visita de

la diócesis y de tal a cual día iría por Paracuellos.

Recibir el Sr. D. José esta noticia

y empezarle a temblar las piernas como campanillas, todo fue uno.

-Pero, señor, decía, ¿qué será esto?

¡Temblar yo al acercárseme un cardenal arzobispo, cuando nunca he temblado al

acercárseme un toro bravo! Algo malo me va a pasar, aunque no sé por qué.

Y a todo esto, al señor cura seguían

temblándole las pantorrillas, y como era tan candoroso y blanco de conciencia,

ni por el pensamiento le pasaba que sus tristes presentimientos pudieran tener

algo que ver con su afición (con perdón de ustedes) a los cuernos.

IV.

Las campanas de Barajas se hacían

astillas a fuerza de repicar.

El temblor de piernas volvió a

anunciarle al señor cura de Paracuellos alguna desazón muy gorda.

-¡Ya pareció aquello! exclamó el

señor cura al sentir aquel temblor y aquel repique, y acompañado de todo el

vecindario, salió al alto de junto a la iglesia y se puso a mirar hacia

Barajas, que está enfrente, cosa de media legua, al otro lado del río. Al fin

un grupo de gente que rodeaba un coche apareció a la salida de Barajas, y tomó

cuesta abajo en dirección a la barca de Paracuellos.

-¡Ya viene, ya viene su minencia!

gritó el pueblo paracuellano, mientras el Sr. D. José, temblándole más que

nunca las pantorrillas, ordenaba al sacristán que subiese a la torre y

prorrumpiese en un repique de doscientos mil demontres.

El señor cura se fue a revestir para

recibir al prelado en el pórtico de la iglesia, y los señores de justicia,

todos arropados con capas pardas, aunque hacía un calor que se asaban los

pájaros, y seguidos de casi todo el resto de sus feligreses, bajaron a recibir

a su eminencia al pie de la cuesta de Paracuellos.

El señor arzobispo, así que despidió

en la orilla derecha del río a los cabildos eclesiástico y municipal de

Barajas, pasó la barca y fue recibido inmediatamente por los de Paracuellos.

Venía bueno, aunque muy sofocado, porque era muy grueso y hacía mucho calor, y

acogió con mucha benevolencia a los señores de justicia de Paracuellos, a

quienes, por supuesto, dio a besar el anillo, así como a los demás paracuellanos.

La subida al pueblo es violentísima,

y en su vista el señor arzobispo manifestó que, temeroso de que se estropease

en ella el hermoso tiro de mulas de su coche, se determinaba a subirla a pie.

-No lo consentirnos, minentísimo

señor, le replicó el señor alcalde lleno de entusiasmo, en el que le secundaron

los demás señores de justicia y el pueblo entero.

Vuestra minencia subirá en coche y

el pueblo paracuellano tirará de él. Yo soy el primero que voy a tener la honra

de meterme en varas para ello.

Y así diciendo, el señor alcalde y

los demás señores de justicia se preparaban a quitar las colleras a las mulas

para ponérselas ellos, cuando el señor arzobispo se lo impidió con benévola

sonrisa, diciéndoles que deseaba subir a pie y aun se proponía recorrer del

mismo modo los pueblos de aquel lado del río, porque le convenía mucho hacer

ejercicio a ver si así disminuía algo su obesidad.

No tuvo más remedio el pueblo

paracuellano que renunciar a aquella ovación con que deseaba obsequiar al ilustre

prelado; pero desde aquel momento los señores de justicia, interpretando

fielmente los sentimientos del pueblo que tan dignamente representaban, se

propusieron no dejar marchar de Paracuellos al señor cardenal arzobispo sin

disponer alguna fiesta notable en su obsequio.

El señor arzobispo visitó la

parroquia y quedó complacidísimo del estado en que la encontró, por lo que

colmó de elogios al señor cura, que, como era tan modesto, se ruborizó mucho de

los piropos que le echó su eminencia, piropos que se renovaron cuando el señor

arzobispo se fue luego enterando de que el señor cura tenía el pueblo como una

balsa de aceite en punto a instrucción moral y religiosa.

Mientras el señor arzobispo comía y

descansaba durmiendo un poco de siesta, una agitación inusitada se notaba en la

casa de ayuntamiento y en la plaza. En la primera conferenciaban y daban

órdenes los señores de justicia, y en la segunda se tapaban las boca-calles con

carros y se levantaba una especie de tablado con maderos y trillos.

Los señores de justicia, presididos

por el señor alcalde y de toda gala, es decir, todos encapados, aunque ardían

las piedras, salieron de la casa consistorial y se dirigieron a la del señor

cura, donde se hospedaba el señor cardenal arzobispo, que los recibió con su

habitual benevolencia.

El señor alcalde, que no tenía nada

de cobarde, particularmente cuando, como entonces sucedía, había tirado unos

cuantos buenos latigazos al morenillo de Arganda, fue quien, naturalmente, tomó

la palabra diciendo:

-Minentísimo señor: el pueblo

paracuellano, de quien semos dinos representantes, está namorao del aquel con

que vuestra minencia le ha dao a besar la sortija piscopal, y su dino

ayuntamiento, discrismándose por encontrar modo y manera de osequiar a vuestra

minencia, ha descutido y conferido lo más conviniente a amas a dos magestades

devina y humana, y ha encontrado que naa mejor que una corría de novillos,

máisime que Paracuellos tiene pa eso una alhaja que le envidian toos los

pueblos de la reonda, porque ellos la tendrán en lo cevil, pero en lo

clesiástico como la tiene Paracuellos, no ¡voto va bríos!.

Y así diciendo, el señor alcalde

entusiasmado dio en el suelo con la contera de la vara con tal fuerza, que hizo

ver las estrellas y soltar un ¡por vía de Cristo padre! al señor procurador

síndico que estaba a su lado y a quien le dejó un dedo del pie despachurrado

dentro de la alpargata.

El señor cardenal arzobispo, a pesar

de toda su gravedad, no pudo menos de tumbarse de risa en el sillón donde

estaba repantigado escuchando la arenga.

-Veamos, señor alcalde, preguntó al

fin dominando la risa, qué alhaja eclesiástica es la que tienen ustedes para

amenizar las corridas de novillos.

-¡Qué alhaja ha de ser, minentísirno

señor, sino nuestro señor cura, que se pasa por debajo de la pata a todos los

toreros de Madril!

-¿Y quién les ha dicho a Vds. eso?

-Naide, minentísimo señor, que too

el lugal lo está viendo toos los días.

-¿Y dónde lo ve?

Lo ve en la orilla del Jarama, en el

matadero y en la plaza del lugal siempre que hay novillos.

-¿Pero el señor cura sale a

lidiarlos?

-¿Que si sale? Já, já, ¡qué atrasaa

de noticias está vuestra minencia! Esta tarde mesma se verá si hay en el mundo,

con ser mundo, quien salte al trascuerno o ponga un par de banderillas con

tanta sal y salero como el señor cura de Paracuellos.....

El señor cardenal arzobispo, que se

había ido poniendo serio y triste conforme hablaba el alcalde, interrumpió a

este diciéndole:

-Bien, bien, señor alcalde, tengan

Vds. la bondad de retirarse para que yo pueda pensar si debo o no aceptar el

obsequio que Vds. me ofrecen y que de todos modos agradezco mucho.

Los señores de justicia se

retiraron, y el señor cardenal arzobispo llamó al señor cura, que, ocupado en

sus rezos, no había presenciado aquella singular audiencia, y que, a pesar de

que de nada le remordía la conciencia, sintió que volvían a temblarle las

pantorrillas.

V.

-Señor cura, siéntese Vd. aquí, a mi

lado, dijo el señor cardenal arzobispo con una mezcla de bondad y severidad que

alarmó un tanto al señor cura, a pesar de lo muy tranquila que éste tenía

siempre la conciencia.

-Gracias, eminentísimo señor.

-No hay de qué darlas, señor cura.

Dígame usted: ¿es verdad, como me han asegurado, que es Vd. peritísimo en el toreo?

-Es favor que me hacen sin

merecerlo, eminentísimo señor, contestó el señor cura bajando los ojos y

ruborizándose por efecto de su natural modestia.

-De seguro que los que me lo han

dicho no le han hecho a Vd. favor alguno, sino, por el contrario, y quizá sin

querer, un gran agravio. Conque vamos, señor cura, ¿qué hay de cierto en lo que

me han asegurado?

-Lo que hay de cierto, eminentísimo

señor, es que no paso de un simple aficionado al toreo.

-¿Y hasta dónde lleva Vd. esa

afición?

-No pasa, eminentísimo señor, de

bajar por las tardes a divertirme un rato orillas del Jarama capeando algún

toro bravo, entretenerme el sábado en el matadero dando algunos pases a la res

que se va a matar, poner algunos pares de banderillas cuando hay corrida de

novillos en el pueblo, y si la hay de muerte trastearle y despacharle de un

mete y saca recibiendo.

El señor cardenal arzobispo, cuyo

rostro se había ido encendiendo de indignación mientras hablaba el señor cura,

que lo atribuía a entusiasmo táurico de su eminencia, se levantó, exclamando

con severidad:

-Basta, señor cura, que no necesito

saber más para decir que Vd. es indigno de ejercer la cura de almas que le está

encomendada.

-Eminentísimo señor!.. balbuceó el

señor don José, temblándole, no ya las pantorrillas, sino todo el cuerpo.

-Nada me replique Vd. Toda la

satisfacción que me había causado la conducta de Vd. como párroco, queda

anulada y desvirtuada con su conducta de Vd. como aficionado al toreo, y desde

hoy tengo a bien retirarle a Vd. las licencias para ejercer el ministerio

sacerdotal.

-¡Perdón, eminentísimo señor!

exclamó don José queriendo arrodillarse bañado en lágrimas a los pies del

príncipe de la Iglesia; pero éste se mostró inflexible con él, y disgustado de

haber tenido que reconvenir y castigar allí donde había creído tener solo que

elogiar y premiar, determinó pasar inmediatamente a Ajalvir en vez de pernoctar

en Paracuellos, como había pensado.

Pronto se divulgó por el pueblo la

triste noticia de que el señor cardenal arzobispo había retirado al señor cura

las licencias de celebrar misa y confesar, por su afición al toreo, y que su

eminencia abandonaba aquella tarde a Paracuellos.

Todo el pueblo se llenó de pena, y

no se oían más que lloriqueos en las casas y en las calles.

-¡Y yo, exclamaba el señor alcalde

desesperado, y yo que he sido quien sin querer ha dilatao al señor

cura!!...

Inútil fue que el ayuntamiento y

comisiones de las clases más respetables del pueblo paracuellano se presentasen

al señor cardenal arzobispo en súplica de que dejase sin efecto la retirada de

licencias eclesiásticas al señor cura: el señor cardenal arzobispo continuó

inflexible, contestando que por más que lo sintiese, era en él deber de

conciencia el no consentir que un sacerdote degradase y ridiculizase su sagrado

ministerio con aficiones y ejercicios tan contrarios y opuestos a su augusta

gravedad como el ejercicio del toreo.

Su eminencia partió en efecto de

Paracuellos aquella misma tarde, y el pueblo paracuellano en masa quedó firmemente

dispuesto a mover cielo y tierra para vencer el rigor del señor cardenal

arzobispo.

En cuanto al señor cura y su

desconsolada señora madre, ni aun tuvieron valor para salir a despedir a su

eminencia, tomando parte en el coro de llanto y súplicas con que salió a

despedirle todo el pueblo: ambos quedaron en casa llorando y pidiendo al

milagroso Santo Cristo de la Oliva (muy venerado de todos aquellos pueblos a

pesar de ser de Cobeña) que ablandase el corazón del señor cardenal arzobispo.

VI.

El señor cardenal arzobispo había

pernoctado en Algete después de visitar los pueblos de toda aquella banda

izquierda del Jarama, y se disponía a volver a Madrid para descansar algunos

días y continuar la visita por su dilatada diócesis.

Inútiles habían sido todos los

empeños y súplicas con que en nombre del pueblo paracuellano, le habían

importunado las personas más respetables de aquella comarca para que devolviese

las licencias eclesiásticas al señor cura de Paracuellos, que aparte de su

pícara afición al toreo, era, según le decían todos, un sacerdote ejemplar: el

señor cardenal arzobispo había continuado inflexible, contestándoles con un dixi.

El señor cura de Paracuellos y su

señora madre, poniendo ya solo en Dios su esperanza, se dirigieron a Cobeña antes

de salir el sol, sin más objeto que oír una misa en el altar del Santo Cristo

de la Oliva, y pedir a este milagroso Señor que el señor cardenal arzobispo de.

Toledo perdonase al sacerdote castigado y ya profundamente arrepentido de sus

faltas.

Cuando ya habían oído la misa y

orado larga y entrañablemente y se disponían a volver a Paracuellos, oyeron

repicar las campanas de Cobeña: era que el señor cardenal arzobispo, de regreso

de Algete, que dista de allí media legua, entraba en la villa de paso para

Madrid.

Creyendo la anciana y su hijo que

por permisión de Dios tropezaban allí con el primado de las Españas y debían

aprovechar aquella ocasión para dirigirle personalmente sus súplicas, le

salieron al encuentro junto a la fuente que está a la entrada del pueblo, y se

arrodillaron a sus pies anegados en lágrimas.

El señor cardenal arzobispo les dio

a besar el anillo y los levantó amorosamente no menos conmovido que ellos,

pero, haciendo un penoso esfuerzo sobre su voluntad de hombre para no someter a

ella su voluntad de prelado, volvió a negar al pobre señor cura la gracia que

éste le pedía, y atravesando la población, sin detenerse apenas en ella, siguió

a pie hacia la barca de Paracuellos.

El cura y su anciana madre le

siguieron tristemente, la anciana ocultando a su hijo las lágrimas con el

rebozo de su mantilla de franela, y el cura ocultando a su madre las suyas con

el embozo de su capa.

El señor cardenal arzobispo y su

comitiva tomaron la cuesta de Ibán-Ibáñez, que termina en las praderas del

Jarama, por entre las cuales y el cerro de Paracuellos hay que caminar un buen

rato para llegar a la barca donde esperaba al cardenal arzobispo el coche.

El señor cura y su señora madre

estuvieron a punto de dirigirse al pueblo por los cerros en vez de bajar a las

praderas; pero yo no sé qué corazonada le dio al señor cura, que dijo a su

madre:

-Madre, vámonos por abajo.

En el momento en que el cardenal

arzobispo y su acompañamiento ponían el pie en la pradera, un toro de una

torada que pacía mucho más arriba a la orilla del río, y que no había quitado

ojo del señor cardenal desde que este asomó por lo alto de la cuesta con su

traje encarnado, partió como una centella praderas abajo, sin que bastaran a

detenerle los esfuerzos que para ello hacían los vaqueros.

El señor cardenal y su

acompañamiento, viendo que el toro se les venía encima como una furia infernal,

apretaron el paso llenos de espanto; pero el toro avanzaba en un segundo más

que ellos en un minuto. Viéndole ya encima, los de la comitiva, llenos de

terror, treparon a los cerros; pero el señor cardenal, como era tan grueso,

resbaló y rodó al suelo apenas lo intentó y no tuvo más remedio que seguir

pradera abajo pidiendo, espantado, socorro, primero a los hombres y después a

Dios.

Ya sentía a su espalda las pisadas y

los furiosos resoplidos de la fiera, y encomendaba su alma a Dios creyendo

llegado el momento de entregársela, cuando de repente le pareció que los pasos

y los resoplidos del toro se desviaban algo de él, y entonces volvió la vista y

lanzó un grito de esperanza y agradecimiento.

Era que el señor cura de

Paracuellos, al ver al señor cardenal arzobispo en aquel terrible trance, se

había lanzado a la pradera por un atajo de los que él conocía perfectamente, y

saliendo al encuentro del toro en el momento en que éste casi tocaba con sus

terribles astas al cardenal, le había tendido la capa, y con admirables

quiebros y capeos le desviaba del blanco (o mejor dicho encarnado) de sus iras,

y daba tiempo a que llegaran los vaqueros armados de fuertes picas, como en

efecto llegaron e hicieron a la fiera tornar praderas arriba a reunirse con la

torada.

El señor cardenal arzobispo,

llorando de alegría y agradecimiento, abrió sus brazos a su salvador y le

estrechó en ellos, exclamando:

-Señor cura, este peligro en que me

he visto, y esta salvación que a Vd. debo, son un milagro con que Dios ha

querido castigar mi excesiva severidad para con Vd., y mostrarme cuán digno es

Vd. de mi indulgencia. Como hombre le daré a usted cuanto me pida, y como

arzobispo de Toledo le devuelvo inmediatamente las licencias eclesiásticas que

le había recogido.

-¡Gracias, eminentísimo señor!

exclamó el señor cura arrodillándose anegado en lágrimas de gratitud y consuelo

a los pies del arzobispo, que se apresuró a alzarle, diciéndole:

-No me dé Vd. gracias, señor cura,

déme usted únicamente palabra de que no volverá nunca a degradar el manto del

sacerdote tendiéndole a los pies de una fiera irracional.

-Eminentísimo señor, contestó el

señor cura con toda la efusión de su alma, yo prometo a vuestra eminencia por

mi fe de sacerdote y mi honra de hombre, que sacrificaré mi vida, si es

necesario, al cumplimiento de esta promesa solemne que a vuestra eminencia

hago.

Poco después el señor cura de

Paracuellos y su señora madre subían la cuesta de la barca y otro poco después,

cuando el señor cardenal arzobispo se alejaba camino de Barajas, las campanas

de Paracuellos se hacían astillas a fuerza de repicar, y el pueblo

paracuellano, congregado en el alto de junto a la iglesia, se volvía ronco a

fuerza de dar vivas al señor cardenal arzobispo de Toledo y al señor cura de

Paracuellos.

VII.

Habían pasado ya muchos años. La

señora madre del cura de Paracuellos, que lo era aún el Sr. D. José, dormía ya

en el camposanto a donde había ido a parar amada y bendecida del buen pueblo

paracuellano, después de haber pasado la vejez más dichosa que mujer había

pasado en Paracuellos.

El Sr. D. José, que no era aún

viejo, estaba hermosote y sano. Una tarde le dijeron que en la casilla de un

melonar de la ribera del Jarama había caído gravemente enferma una pobre

anciana, y se fue a verla, porque es de saber que los ocios que en otro tiempo

dedicaba al toreo, los dedicaba desde lo de marras al estudio de la medicina

casera, persuadido ya de que si bien es cierto que el saber no ocupa lugar,

este saber ha de ser el verdaderamente útil y no el nocivo o cuando menos

fútil, como el táurico, que es nocivo o fútil casi siempre, y si es útil alguna

vez (como se lo fue a él una), es porque todas las reglas tienen excepción y no

conviene que el hombre se rompa la cabeza adquiriendo saber cuya utilidad solo

se funde en la excepción.

Volvía el Sr. D. José de visitar a

la pobre enferma, a la que había dejado muy consolada con unas medicinas

caseras, unos reales y unos consejos, cuando al atravesar las praderas se vio

de repente acometido de un furioso toro que estaba escondido y como en acecho

detrás de un zarzal.

Corrió, corrió el Sr. D. José

perseguido por el toro, y cuando éste se le echaba encima, llevó la mano a

aquel mismo manteo con que con la mayor facilidad había salvado al señor

cardenal arzobispo de Toledo; pero como si el manteo hubiese quemado su mano,

le soltó, y un minuto después el pobre Sr. D. José estaba tendido en la pradera

con el manteo en los hombros y el pecho abierto de una cornada.

Esta es la historia del señor cura

de Paracuellos, cuya canonización no ha solicitado ya el pueblo paracuellano

temeroso de que la gente aficionada (con perdón de Vds.) A cuernos, salga luego

con la pampringada de que también ha habido un torero santo.

FIN.

Comentarios

Publicar un comentario