Lunes de Pandemia #quedateencasa

Una de las fiestas importantes del

calendario cristiano es la Semana Santa, ayer habría dado comienzo con el

Domingo de Ramos. Hoy lunes, en distintos lugares de la península, y con

especial devoción en Málaga, la imagen del Cristo Cautivo recorrería las calles

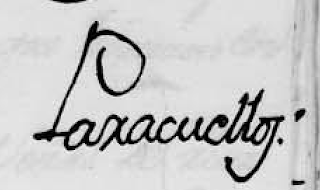

de las ciudades. En Paracuellos la Semana Santa se traduce en una serie de

oficios espirituales, acompañados de la procesión del encuentro doloroso el

jueves Santo y la procesión del silencio el Viernes Santo, tras el cual se

produce un rezo del Vía Crucis. Hoy, si nos permiten el sinónimo, estamos

cautivos en nuestras casas por culpa de un virus, estamos a lunes de pandemia.

Una epidemia que recorre el planeta por una posible zoonosis nos confina en

nuestras casas, sin poder disfrutar de esta tradición. No existe cura ni vacuna,

ni sabemos muy bien la forma de interaccionar con nuestro organismo este coronavirus

llamado COVID 19. Esto nos hace recordar un poco la historia de la vacuna, que

se llega a ella como solución para otro virus, el de la viruela, vacuna cuya

expansión Paracuellos participa tímidamente.

La Viruela es una enfermedad con el humano

como huésped natural, que afecta principalmente en la niñez. Es producida por

dos virus complejos, de la familia de los ortopoxvirus, de unos 250-300 nm de

diámetro y que contiene de DNA como material genético. Los dos virus producen

la viruela mayor (clásica), con una

mortalidad de alrededor entre el 30 y 90% de los infectados; y la viruela menor, también conocida como alastrim, con una mortalidad del 1%. Su

forma de trasmisión es de persona a persona a partir de aerosoles provenientes

de la persona infectada. Actualmente existe remedio gracias al virus de la vacuna o vaccinia, que

infecta al ganado bovino. Este virus de la vacuna es otro ortopoxvirus. Se

considera erradicada por voluntad humana en el año 1977, gracias a la

vacunación global sistemática desde 1950 tras una resolución de la OMS.

Actualmente se crioconservan cepas del mortal virus en EE. UU y Rusia.

Según los estudios moleculares el

virus original es un poxvirus

ancestral africano que afecta a redores, que, por mutaciones posteriores, se

produce una separación evolutiva dando lugar a dos divergencias, originando el virus del alastrim entre hace 6.300 y

1.400 años del presente y posteriormente el virus de la viruela clásica entre hace 600 y 400 años del presente. Con estos

datos de biología molecular, es una zoonosis originada a partir de los Jerbos,

difundiéndose hacia Asia en la remota antigüedad. Los primeros registros

arqueológicos de la Viruela se encuentran en momias de la época de Ramsés V

(1157 a.C.). Se piensa que el virus fue difundido por comerciantes egipcios a

la región india en el primer milenio a. C., siendo el viejo mundo donde se

establece de forma endémica. En la literatura podemos encontrar evidencias de

la enfermedad en epidemias descritas en distintas épocas. Es el obispo Marius de

la ciudad suiza de Avenches en el año 570 d.C., quien designa una enfermedad

que llama “variola”, al describir un

brote mortífero en el siglo VI. Posteriormente en el año 910 el médico persa Al

Razi, describe una forma de viruela benigna en su Tratado sobre la Viruela y el

Sarampión, en el que consideraba ambas como variantes de una misma enfermedad.

A partir del siglo XV empieza a

describirse como una enfermedad grave y mortal. Esto justificaría la falta de

referencias en los textos clásicos, pues era una enfermedad leve hasta su

mutación hace aproximadamente 500 años. La mutagénesis coincide con las

sucesivas misiones españolas que llegan a América, donde no existía una

inmunidad contra la enfermedad. En 1520 desembarca en Yucatán los hombres de

Pánfilo Narváez, introduciendo la Viruela en América, a través de un esclavo

africano infectado con el virus. Según crece España por el continente

americano, la Viruela se extiende por el imperio azteca acabando con el 95% de

su población. A partir de ahí, se genera un proceso ideal para la mutación de

la enfermedad. En el nuevo mundo la Viruela sesgaba la población, cosa que no

pasaba en el viejo mundo, hasta que se introdujo el virus mutado gracias al

comercio. Nápoles tiene el dudoso honor de ser el lugar donde apareciera el

primer caso de “viruela negra”, cepa

precursora de la conocida como viruela clásica, que desfiguraba y mataba a la

población, sin que hubiera tratamiento que lo remediase. Con la trata de

esclavos se dan las condiciones necesarias para la mutación del virus: alta

hacinación y la ausencia de cuidado de las víctimas, produciéndose

coinfecciones con otros virus. A esto hay que unir las migraciones de europeos

al continente americano, causada principalmente por las guerras producidas por

la Reforma protestante y la Contrarreforma favoreciendo las trasmisiones.

Por aquel entonces como hemos visto, la

Viruela se ha confundido en varias ocasiones como una sintomatología de otras

infecciones, Sarampión, Peste, Sífilis…, lo que causaba que el diagnostico no

fuera nada fácil. No fue hasta mediados del siglo XVII cuando se empezó a

considerar como una enfermedad única, describiendo epidemias de Viruela

discretas y confluentes. Para aquel entonces el virus se había acomodado ya a

escala global, con doscientos años de azote, diezmando la población tanto en

los territorios peninsulares como ultramarinos. La población sufrió sobre todo

en los siglos XVI, en especial en el XVII, epidemias que se lleva por delante

60 millones de personas.

La historiografía científica muestra lo

que se llama “variolización”,

encontrando en los tratados árabes esta forma de combatir la enfermedad, la

cual consistía en frotar el material obtenido de una pústula en pequeños cortes

de un brazo de una persona sana. Se sabe que en India y China se practicaba

desde el primer milenio antes de cristo. Es en 1718 cuando el médico de la

embajada británica en Constantinopla, el Dr. Emmanuel Timony realizara una variolización

junto a un cirujano del cuerpo diplomático, inoculando a una ciudadana inglesa,

con resultados satisfactorios. Este diplomático realiza la primera inoculación

en Londres en su hija Mary, ante la presencia de observadores médicos del Royal College of Physicians. La técnica

no estaba exenta de riesgo, pues al usar una preparación con demasiada carga

vírica, se obtenía el resultado contrario al deseado.

Encontramos en la literatura científica

que las primeras variolizaciones se realizan en España en 1728 en pueblos de

Guadalajara y Segovia. Hay constancia de

la práctica de la técnica tanto en la península como en tierras americana,

siendo una práctica con defensores y detractores. Uno de los lugares que se

arraiga esta práctica es en el País Vasco, gracias al ilustrado D. José

Santiago Ruiz de Luzuriaga. Este consigue una recomendación por parte de las

Juntas Generales, algo impensable en el resto del país, que no se produce hasta

que en 1798 Carlos IV ordena a través de una Real Cédula inocular de viruelas

en los hospitales y casas de misericordia que dependen de la corona. La

monarquía borbónica era muy consciente de lo que significaba la enfermedad,

pues había padecido reiteradamente las epidemias de viruelas.

Con esta información, otro británico, el

médico rural Edward Jenner (1749-1823), observa que las personas que estaban

constantemente en contacto con ciertos animales (Vaca y Caballo), sufrían una

enfermedad similar a la Viruela en estos cuadrúpedos, parecían estar protegidos

de la enfermedad. Comenzó en 1796 a experimentar la variolización utilizando el

material de la pústula de los animales, para posteriormente inocular a los

variolizados con el virus Viruela. Los resultados fueron esperanzadores con el

virus de la vaca (conocido como vaccinia).

Sus experimentos confirmaban que se podría proteger a los humanos contra una

enfermedad potencialmente peligrosa con un virus relacionado, dando además

nombre a esta técnica: la vacunación. Con estas técnicas, variolización y

vacunación, hoy en día, se configuran la mitad de las técnicas de protección

frente a agentes víricos; la primera se realiza con un virus atenuado, y la

segunda con un virus relacionado.

La técnica de Jenner tuvo una gran

difusión los primeros años. En España se realiza la primera vacunación tan solo

dos años después del descubrimiento de Jenner a finales de 1800 en la comarca

de Puigcerdà. Poco después el Dr. Ignacio de Jáuregui, medico de cámara de la

familia Real, recibieron la linfa de París, y comenzó una tanda de vacunaciones

en la provincia de Madrid. Son bastantes los médicos y cirujanos de la época

entusiasmados con el nuevo descubrimiento, e intentan crea un modelo

centralizado para la vacunación (como sucedía en Francia e Inglaterra),

haciéndose con reservas de la ninfa en Madrid. Existen textos epistolares de

uno de los promotores de la vacunación, el Dr. Ignacio Ruiz de Luzuriaga (hijo

del antes citado José Santiago Ruiz de Luzuriaga), describiendo como en los

primeros nueve meses había sido inoculadas 860 personas en Madrid, pero que

existían problemas para centralizar el exudado vírico. Por esto los cirujanos

de los lugares cercanos a Madrid llevan a personas a vacunar a la capital del

reino, y de esta forma poder conservar la vacuna en los municipios. Cuenta el

Dr. Luzuriaga que “D. Vicente Benedicto,

Médico de Getafe, y el Cirujano del lugar han vacunado sus hijos en Madrid para

llevar el fluido vacuno más seguro al lugar de su residencia. El Médico de

Fuenlabrada; el cirujano de Griñón Díaz, y otros, han seguido el mismo ejemplo con

la mira de propagarla en todos los lugares circunvecinos de la corte; se vacuna

en Toledo, Segovia y otras muchas ciudades vecinas de Madrid; y si esto se ha

conseguido en el término de 4 meses, debemos prometernos ver generalizada la

vacuna en toda España” (OLAGÜE, 1993, p327). La vacuna no se aplicó de

forma generalizada, pues hasta la epidemia de 1811 en lugares como Paracuellos

de Jarama, que está a tan solo tres leguas de Madrid, no se produce la

vacunación. Aun así, como contamos en otra entrada el Dr. Julián de Ávila,

comenta que ese 1811 hay una epidemia de viruela, en el que veinte niños no

vacunados con la linfa son atacados por la enfermedad de forma brutal. Entonces

a partir de una póstula de su hija, de brazo a brazo, comienza una vacunación

que salva de la catástrofe a setenta niños. Es la primera vacunación

documentada en nuestro municipio, quince años después de su descubrimiento.

Cuenta el Dr. Julián de Ávila en el informe: “La enfermedad varilosa

se presentó en este pueblo a mediados de mayo pasado. A los primeros infantes

que atacó fue con tanta rapidez y violencia que todos sus síntomas agigantados

ponían á los chicos gravemente afectados, y la erupción abundante desconocidos

e incomodos. Establecí para su curación el método de humedecerles ya con

enemas, ya con periluvios, y finalmente ya con diluentes, y habiendo visto que

esta enfermedad progresaría malamente, y que no había enbacunados más que unos veinte y tantos chicos por haber

despreciado en otro tiempo este administrable preservativo, remití sin dilación

a Madrid una hija mía para que la enbacunasen

de brazo a brazo como en así se hizo pero por pronto que quise hacer de ella

esta operación á los demás chicos del pueblo, ya había atacado a más de

treinta; y luego que a otra mi hija le produjo el grano bacuno poniéndose en proporción para ello, vacuné de brazo a brazo

a más de setenta que no habían tenido la viruela previniendo a sus padres y

familias que por estar la natural en el pueblo, el que estuviese tocado a caso

se le presentaría mas pronto una prevención hice para que este inestimable

preservativo perdiese nada de su merecido anticipo, pues la abundancia de

viruela natural que venía no les estimulo para que todos consiguiesen con sus

hijos a buscar la vacuna. En todos los enbacunados

he observado que han seguido sus periodos regularmente solo en tres se han

presentado las viruelas cristalinas que al quinto día se les calmo y en otros

cinco una viruela a semejante a la natural aunque en más numero que en los

anteriores; pero con ella han andado han comido y bebido: y positivamente

aseguro que la vacuna ha cortado y contenido a este proceso variloso, pues que ninguno de los

vacunados tiene la menor indisposición y ninguno han desgraciado, cuando sobre

haber fallecidos de los de la viruela natural, entran padeciendo en el día

varios de los que las tienen que se resistieron a la vacunación. En cuanto

puedo informar en los particulares que se me han preguntado”.

El momento de aparición de la vacuna,

coincide con el final del periodo del movimiento político cultural conocido

como Ilustración, donde el deseo de modernización de España impulsó grandes expediciones

científicas, con investigaciones de distinta índole, desde botánicas a

geodésicas, convirtiendo los barcos en laboratorios flotantes. A esto hay que

añadir la existencia de una generación de médicos formados con esa premisa

entre los que se encontraban Ignacio Ruiz de Luzuriaga, el alicantino Francisco

Javier Balmis Berenguer (1753-1819) -con amplia tradición de cirujanos en la

familia- y el leridano José Salvay y Lleopart (1778-1810). Estas dos premisas,

junto a una epidemia de viruela que asola américa son las que confluyeron para

hacer la última gran expedición de la ilustración conocida como La

Real Expedición Filantrópica de la Vacuna.

Es en marzo

de 1803 cuando da comienzo una carrera para realizar la expedición de la

vacuna, con tres objetivos claros: difundir la vacuna a todos los Virreinatos,

instruir a los sanitarios locales para practicar la vacunación, y, por último,

crear Juntas de Vacunación para mantener la inmunización de forma permanente.

Los gastos de la expedición hasta ultramar corrían a cargo de la Real Hacienda,

una vez allí, el resto de los gastos tenían que asumirlo los Censos y Tributos

de Indios. La expedición está dirigida por el Dr. Balmis, con sobrada

experiencia como cirujano militar, como subdirector el joven Dr. Salvany. Los

acompañaron tres ayudantes, dos médicos, dos practicantes, tres enfermeros, así

como la marinería y el capitán de la corbeta María Pita.

Había

además de acompañarlos la vacuna, se realizaron pruebas para mandarla en

distintos embalajes, la humedad y calor estropeaban la vacuna. Para ello,

diseñaron una estrategia con la intención de mantener vivo el virus durante el

mes que duraba la travesía. La táctica era ir vacunando, tras una inoculación

inicial, a 2 niños por semana, para que, de esta forma, al desarrollar

vesículas frescas durante la travesía, se garantizaba no desarrollar en todas

sus fases la enfermedad de la viruela de la vaca al final del viaje. De esta

forma llegaban con vesículas frescas al otro lado del Atlántico y poder

continuar con la vacunación sucesivamente. Eligieron para esta función a de 22

niños de entre 3 y 9 años, de las inclusas de Madrid y La Coruña, lugar de

partida de la expedición, que no hubieran parecido la viruela natural ni

estuvieran vacunados. Los pequeños iban acompañados por la cuidadora, a la par

que enfermera, Isabel Sendales y Gómez, ya que entre el grupo elegido estaba su

hijo adoptado. Estos niños, tras el viaje, se asentaron en México, otros fueron

los que continuaron la “cadena” de vacunaciones.

La

expedición parte el 30 de noviembre de 1803, con una primera escala 27 días

después en Santa Cruz de Tenerife, donde comenzó la vacunación en las islas Canarias.

De la isla partieron hacía Puerto Rico, donde llegaron el 9 de febrero de 1804.

Tras un desencuentro con los médicos de procedencia inglesa, que había

introducido la vacuna desde sus países de origen, partieron el 12 de marzo

hacia Caracas donde llegan el 28 de marzo. En el lugar recibe la noticia del

fallecimiento del comisionado para llevar la vacuna a Santa Fe, capital de

Nueva Granada, por lo que deciden dividir la expedición siendo Salvany el

encargado de “repartir” la vacuna por el sur del continente, llegando esta

expedición entre 1805 y 1808 a Quito, Lima y Santiago de Chile como principales

ciudades. Desde Caracas, Balmis se pone rumbo a la Habana donde llega el 26 de

mayo de 1804. Posteriormente se dirigen a Sisal donde atracan el 25 de junio.

De Sisal parten hacia Veracruz, donde por causa de la disentería tienen que

volver a México. Hasta el principio de febrero de 1805, día que parten hacia

Filipinas, preparan la segunda parte de la expedición.

Esta parte

de la expedición no estaba contemplada, pero por el éxito alcanzado en América,

Balmis decide continuar su proyecto hacia Asía. Al no contar con financiación

tiene que contar con benefactores que costeen el proyecto. Comienza su travesía

hacia la costa asiática en el buque “Magallanes”

para llegar el 15 de abril de 1805 a Manila. De ahí fueron a Macao, y desde

donde partieron hacia Cantón para llegar el 5 de octubre de 1805. Por esta

parte del mundo, Balmis no encontró más que dificultades y los vacunados no

llegaron al centenar de personas. Desde Cantón se enrolo en el barco de bandera

portuguesa “Bom Jesus de Alem” con el

que llegó a Lisboa en el 14 de agosto de 1806, no sin antes hacer escala en

Santa Elena el 17 de junio. El 7 de septiembre fue recibido en Madrid,

felicitado por el éxito de su expedición.

Poco

después de llegar a España se produce la ocupación napoleónica. El Dr. es

declarado proscrito por su oposición directa a la ocupación, por lo que Balmis

sale de Madrid a finales de 1808. Esto unido a las noticias que llegaban de ultramar,

donde daban extinto el fluido vacunal, hace que regrese a México. Allí tiene

verdaderos problemas de distinta índole, entre ellos encontrar vacas

infectadas. Decide volver a Madrid en 1810. Ese año recibe la noticia de la

muerte de Salvany. El resto de la su vida la pasó en Madrid, como vocal de la

Real Junta de Cirugía y Cirujano de cámara.

A partir de

ese momento la propagación de la vacuna empieza a decaer de forma brutal. Entre

los problemas encontramos la omnipresente resistencia popular a la vacunación y

la falta de linfa, propiciando la aparición de falsas vacunas, unido a una

inestabilidad política, se producen repuntes de Viruela. En 1871 el estado crea

el Instituto nacional de Vacunación, consiguiendo tener de nuevo efectividad la

vacunación. No ocurre lo mismo en otros países hasta bien entrado el siglo XX.

A esto hay que añadir que para evitar ciertas trasmisiones de enfermedades

entre los vacunados (especialmente Sífilis), se deciden realizar la obtención

de la vacuna directamente desde las reses infectadas con vaccinia. Esto no

estaba exento de peligros, como la trasmisión de tuberculosis. Gracias al

conocimiento de la liofilización (congelación y desecación) se consigue una

vacuna estable, lo suficientemente segura como para realizar una campaña de

vacunación a nivel global, que acaba con la enfermedad en el pasado siglo XX.

España llevaba ventaja en la vacunación sistemática, por lo que la enfermedad

es erradicada antes. El último caso registrado en el mundo por infección natural

se data el 26 de octubre de 1977. La OMS la considera erradicada desde 1980.

La historia

de la viruela no termina con su erradicación, como ya comentamos, existen un

total de 470 cepas congeladas en EE. UU y Rusia. Hubo un tercer país que

mantenía el virus, Inglaterra, en la Universidad de Birmingham, donde por un

accidente en un laboratorio un fotógrafo medico contrajo la enfermedad, que le causó

la muerte y el investigador se suicidó. Con el suceso se ponía de manifiesto la

peligrosidad de infecciones accidentales, sin contar la posibilidad de

utilizarlo como arma biológica. Hace un lustro varios comités expertos reunidos

bajo el auspicio de la OMS, recomendaron su destrucción, pues no hay razón para

su conservación.

Como hemos visto, a lo largo de la

historia, la intervención humana puede crear las condiciones necesarias, para

que un virus animal se convierta en un problema de salud grabe. Son varias las

zoonosis que no han tenido mayor problema que la contención de la enfermedad.

Por el contrario, el tiempo ha demostrado que se puede “escapar” del control

que creemos tener, en cualquier momento, si se dan las condiciones para que

esto ocurra. El SIDA o la mal llamada “gripe española” de 1918 podrían ser un

ejemplo. Afortunadamente, a día de hoy, los avances científico-tecnológicos nos

permiten caracterizar los virus y empezar a trabajar en su cura en poco tiempo,

no los siglos de la viruela, o los decenios del VIH.

La historiografía nos muestra la

efectividad de ciertas vacunas, hasta el punto de la total erradicación de

enfermedades mortales. Siendo el origen de la profilaxis la mejor muestra, y la

vacuna contra la Polio, la que lo confirma. Actualmente existe un movimiento

antivacunas, que está haciendo reaparecer enfermedades víricas, dadas por

extintas en buena parte del mundo, ignorando que cada año dos millones y medio

de personas no mueren por estar vacunados. Ese movimiento de un mundo sin

vacunas, tienen un ensayo general con la pandemia que sufrimos actualmente.

Proyectos como la Real Expedición

Filantrópica de la Viruela, fueron inversiones, decisivas para el progreso del

conocimiento. No solo de su época, pues como hemos visto, han servido de “ensayo

general” para realizar proyectos a escala mundial. Hoy nos damos cuenta de que

lo que algunos conciben como un gasto en investigación, educación y sanidad, es

una inversión. Sin educación no hay investigación, y sin investigación no hay

sanidad. Esas grandes investigaciones fueron llevadas a cabo por ilustrados,

hombres que confiaban en progreso. No solamente de hombres, también de mujeres

que pasan de puntillas por los textos. En este trabajo, podemos destacar tres

de esas mujeres, la británica en la que realizan la valorización (Mary), la

enfermera que acompaña a los niños en la Real Expedición -Isabel Sendales y

Gómez- y por último la hija del cirujano de Paracuellos, que confío plenamente

en la ciencia trayendo sobre sí la vacuna a toda una población.

Solo nos queda para terminar con esta entrada

un par de cosas. Primero unirnos a ese símbolo de banderas a media asta, que hay

en nuestro municipio, símbolo de dolor por los más de mil fallecidos por este COVID19,

expresando nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Para concluir dando

las gracias a todos y cada uno de los que, con su trabajo permiten que estemos

confinados, ganando tiempo al virus. Esos trabajadores que mantienen el país al

ralentí: personal sanitario, limpieza, tenderos, industria farmacéutica y

boticarios, repartidores, científicos, conductores y transportistas, agricultores,

ganaderos, pescadores, fuerzas del orden y seguridad… una lista, seguro que

incompleta, de trabajadores, que junto a los voluntarios de protección civil y asociaciones que hacen un esfuerzo,

exponiendo su salud por nosotros. GRACIAS.

Luis

Yuste Ricote y Javier Nájera Martínez.

Cronistas oficiales de Paracuellos de

Jarama.

Bibliografía y webgrafía:

- BALAGUER PERIGÜELL, E.; BALLESTER AÑON, R. (2003):

“En el nombre de los niños. Real

Expedición Filantrópica de la Vacuna 1803-1806”. Monografías de la AEP.

- LÓPEZ-GOÑI, I. (2015): “Virus y Pandemias”. Glyphos Publicaciones.

- NÁJERA, R. (Coord.) (2012): “Erradicación y control de las enfermedades producidas por Virus”.

Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S. A., Madrid.

- NÁJERA, J.; YUSTE, L. (2016): “Historia(s) de

Paracuellos de Jarama”. Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, Madrid.

- MIRA GUTIÉRREZ, J. (2014): “In memorian de la viruela y la vacuna. Pasado, presente y futuro en el

34º aniversario de la erradicación de la viruela”. Revista

Hispanoamericana. Nº 4.

- OLAGÜE DE ROS, G.; ASTRAIN GALLART, M. (1994): “Una carta inédita de Ignacio María Ruiz de

Luzuriaga (1763-1822) sobre la difusión de la vacuna en España (1801)”. Acta

Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Ilustradam. Vol. 14, págs.

305-337.

- PUIG-SAMPER, M.A. (2011): “Las expediciones científicas españolas en el siglo XVIII”. Canelobre, Revista del Instituto Alicantino de

Cultura Juan Gil-Albert, No 57, 2011, pp. 20-41.

- RAMÍREZ, S.; VALENCIANO, L.; NÁJERA, R.; ENJUANES,

L. (2004): “La Real Expedición Filantrópica

de la Vacuna: doscientos años de lucha contra la viruela”. Consejo Superior

de Investigaciones Científicas, Madrid.

- RIERA PALMERO, J. (2015): “La introducción de la vacuna Jenneriana en España”. Anales de la

Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid. Nº 52, págs. 191-213.

- SCOTT, A. (1990): “Piratas de la célula”. Editorial Labor, Barcelona.

- TUELLS, J.; DURO TORRIJOS, J.L. (2013): “La segunda expedición de Belmis, revolución

y vacuna”. Gaceta Médica de México. Nº 149, págs. 377-384.

- TUELLS, J.; DURO TORRIJOS, J.L. (2013): “El viaje de la vacuna contra la viruela:

una expedición, dos océanos, tres continentes y miles de niños”. Gaceta

Médica de México. Nº 151, págs. 416-425.

- Archivo

Histórico de la Real Academia Nacional de Medicina (Madrid). Informe sanitario.

“Sobre las enfermedades que más comúnmente reinan en

la villa de Paracuellos de Jarama”.

1811.

- Auñamendi Eusko Entziklopedia

(fondo Bernardo Estornés Lasa). URL: http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/ruiz-de-luzuriaga-ignacio-maria/ar-122416/ [Consulta 21/11/2018]

- Va de barcos. Blog naval de Juan a Oliveira. URL: https://vadebarcos.net/2016/09/24/corbeta-maria-pita-real-expedicion-filantropica-vacuna-balmis/[Consulta 19/11/2018]

- Hipertextual. URL: https://hipertextual.com/2016/04/por-que-vacunarse [Consulta 19/11/2018]

- Biblioteca Digital de la Real Academia Nacional de

Medicina. URL: http://bibliotecavirtual.ranm.es/ranm/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1002065 [Consulta 19/11/2018]

Comentarios

Publicar un comentario